誰もが活躍する町づくり。

Creating a town where everyone can play an active role.

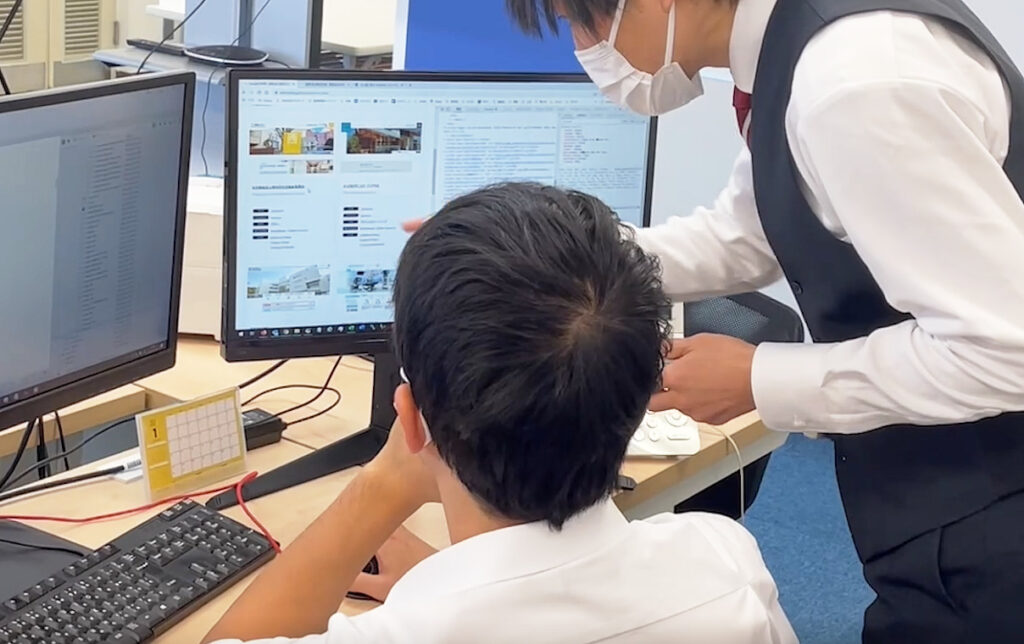

私たちは、「障害者雇用の促進と活躍の場を創出すること」を理念とし、障害のある方が個々の能力を活かし、希望を持って働ける社会を実現すべく、「職業選択肢の拡大」と「職場環境整備」に努めてきました。

近年、高齢者や女性、外国人の「働く」を支援する事業にも関わるようになり、今の社会には子育てや介護、孤立など、労働以外の様々な課題によって、その人らしく働けない方が多くいることが分かってきました。

私たちの使命は障害者雇用だけでなく、私たちのもとを訪ねてくれる「一人ひとりの多様な個性」と「変化の激しい世の中のニーズ」を結びつけることに拡がりました。

柔軟な発想を生み出せる仲間と共に、誰もが活躍する町づくりに挑戦します。